Droits de douane en hausse:

quel avenir pour le commerce international ?

L’Union européenne à la recherche de nouveaux horizons

Par Mazen Hammoud, chercheur en économie – Paris

La guerre commerciale entre les États-Unis et l’Europe connaît un nouveau tournant avec l’accord signé en 2025 entre la Commission européenne et la Maison-Blanche. Derrière les chiffres et les menaces tarifaires, c’est toute la carte des équilibres économiques mondiaux qui se redessine.

Les origines de la guerre commerciale

La crise des droits de douane entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux à travers le monde ne date pas de 2025. Elle trouve ses racines dans la première présidence de Donald Trump, entre 2017 et 2020. Durant cette période, le président s’était attardé sur le déficit commercial américain, constatant un écart considérable en faveur de ses partenaires, notamment la Chine et l’Europe. Il avait alors entrepris des négociations avec Pékin et plusieurs pays asiatiques, ainsi qu’avec certains États européens, approchés individuellement, parvenant avec quelques-uns à des compromis jugés relativement acceptables.

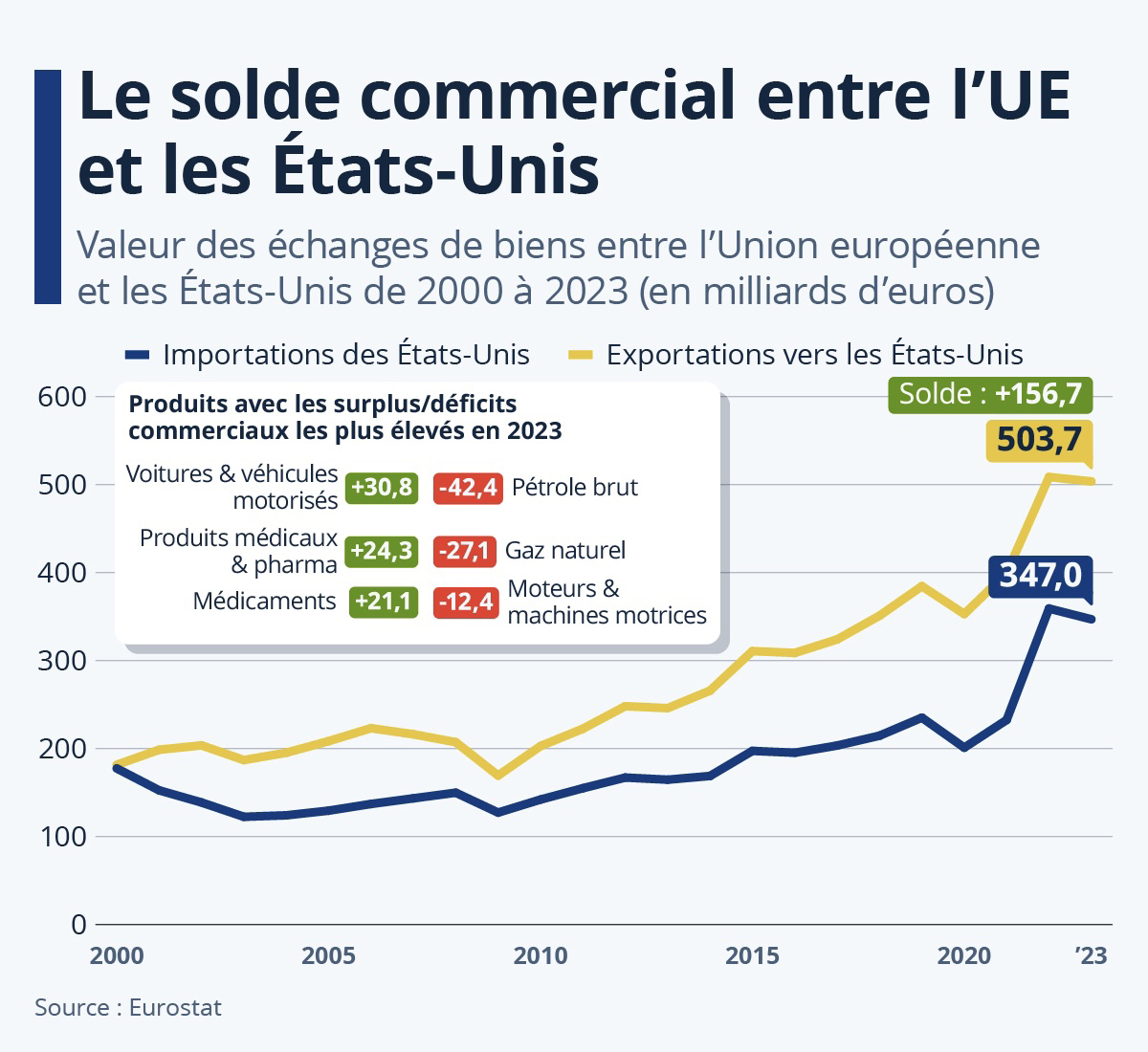

Sous la présidence du démocrate Joe Biden, les échanges commerciaux entre les États-Unis et leurs partenaires se sont poursuivis, tout comme le déficit chronique de la balance américaine, à l’exception notable de 2023, année où les relations commerciales avec l’Union européenne ont dégagé un excédent. Aujourd’hui, la donne a changé: en pleine campagne pour un second mandat, Donald Trump a menacé l’ensemble des pays exportant vers les États-Unis, les avertissant que leurs ventes sur le marché américain leur coûteraient désormais bien plus cher en cas de victoire électorale.

C’est exactement ce qui s’est produit: entamant son second mandat, Donald Trump a commencé à menacer tour à tour ses partenaires commerciaux, au premier rang desquels la Chine. Pékin inonde en effet le marché américain de produits diversifiés et à très bas prix, provoquant non seulement un déficit croissant de la balance commerciale des États-Unis, mais aussi une crise d’écoulement pour les biens locaux concurrents. Si les marchandises chinoises restent particulièrement abordables, c’est en grande partie grâce au faible coût de la main-d’œuvre, bien inférieur à celui constaté en Europe. Contrairement aux produits européens, généralement plus chers à fabriquer, les produits chinois conservent un avantage de compétitivité. Ainsi, même frappée par un doublement des droits de douane américains, la Chine parvient à compenser ses pertes grâce aux volumes massifs de ses exportations vers le marché américain. La confrontation entre le président Trump et les autorités chinoises s’est alors intensifiée. Il les a menacées d’imposer des droits de douane dépassant les 100 %. Pékin a riposté en adoptant des mesures similaires, avant que les tensions ne finissent par s’apaiser et que les deux parties ne reviennent à la table des négociations, aboutissant à une réduction des tarifs.

La relation économique américano-européenne

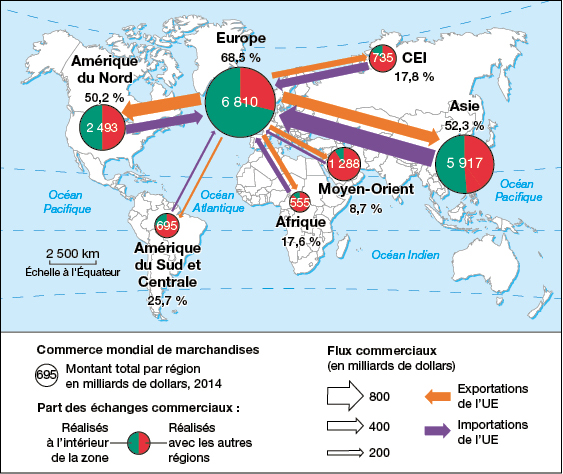

Le différend avec la Chine et avec des dizaines d’autres pays à travers le monde n’est pas le cœur du sujet. L’attention se porte plutôt sur l’Union européenne, dont les liens commerciaux et financiers avec les États-Unis figurent parmi les plus développés et les plus intégrés au monde. Chacun des deux blocs constitue d’ailleurs le premier partenaire commercial de l’autre, en particulier dans le secteur des biens.

Le poids de cet échange est considérable: les flux commerciaux entre l’Europe et l’Amérique représentent à eux seuls près de 30 % du commerce mondial, tandis que les deux économies réunies génèrent environ 43 % du produit intérieur brut planétaire.

Mais au profit de qui penche la balance commerciale ?

En 2024, les échanges commerciaux ont dégagé un excédent d’environ 190 milliards de dollars pour l’Europe, se traduisant par un déficit équivalent du côté américain. Une situation qui a suscité la colère du président élu Donald Trump, lequel a estimé urgent de mettre fin à ce « dérapage » des exportations européennes et à des importations américaines jugées excessives. Accusant les Européens de ne pas acheter suffisamment de produits américains alors que les États-Unis absorbent massivement leurs biens, il a durci son ton en annonçant des droits de douane pouvant atteindre 30 %, avant de conclure finalement sur un compromis fixé à 15 %. Fidèle à sa méthode, Trump a tenté de négocier séparément avec les pays de l’Union, comme il l’avait fait lors de son premier mandat. Mais cette fois-ci, les Européens ont choisi de répondre d’une seule voix afin de mettre un frein à l’offensive tarifaire américaine. Résultat: le nouveau droit de douane de 15 % est entré en vigueur début août 2025.

Dans l’ensemble, alors que le président américain avait déjà imposé depuis le début de l’année des droits de douane supplémentaires à d’autres partenaires commerciaux, les statistiques officielles ont montré que ces mesures commençaient à produire des résultats positifs. De quoi conforter Donald Trump, qui y voit la preuve que sa stratégie permettra de rendre les États-Unis «grands et prospères à nouveau», selon ses propres termes.

L’accord commercial de juillet

La décision américaine est tombée et les droits de douane sont désormais en vigueur. Les Européens, de leur côté, ont accueilli la nouvelle avec calme, tout en entamant des démarches pour élargir leurs partenariats commerciaux et explorer de nouveaux horizons d’investissement.

À la fin juillet 2025, la Maison-Blanche et la Commission européenne sont parvenues à un accord commercial-cadre, destiné à mettre un terme à toute escalade potentielle de part et d’autre. Cet accord n’a toutefois pas fait l’unanimité au sein de l’Union: certains États membres ont exprimé des réserves tant sur la forme que sur le fond. Pourtant, au printemps 2025, les Européens s’étaient entendus pour adopter une position commune et parler d’une seule voix face à Washington. Mais, comme toujours, les décisions commerciales et les accords restent soumis à l’approbation de la Commission européenne, laquelle définit la stratégie commerciale et les relations extérieures de l’Union, tout comme la Banque centrale européenne fixe la politique monétaire pour l’ensemble de la zone euro.

De nombreux observateurs estiment que le président américain a réussi, une fois de plus, à fissurer l’unité européenne en arrachant un accord global. Celui-ci a permis d’éviter l’imposition de droits de douane de 30 % sur les exportations européennes et d’écarter tout risque de blocage ou de retard dans les négociations.

Aux termes de cet accord, la quasi-totalité des exportations de l’Union européenne vers les États-Unis sera désormais soumise à un tarif de base fixé à 15 %. Ce taux concerne notamment l’automobile — jusque-là taxée à hauteur de 27,5 % — ainsi que les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. Il a également été arrêté que ce seuil de 15 % constituerait un plafond, excluant l’ajout de toute surtaxe supplémentaire aux droits déjà en vigueur.

Les deux parties se sont entendues pour ne pas appliquer de droits de douane sur l’ensemble des avions et de leurs composants, ainsi que sur certains produits chimiques, médicaments, matières premières essentielles et ressources naturelles.

En revanche, l’incertitude demeure concernant les spiritueux européens — un secteur dont l’Union exporte des volumes considérables vers les États-Unis —, aucune décision définitive n’ayant encore été arrêtée à leur sujet.

En ce qui concerne les droits de douane sur l’acier et l’aluminium européens, ils resteront fixés à 50 %. À propos de ces deux produits, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen — qui a signé l’accord aux côtés du président Donald Trump — a précisé que ces droits seraient progressivement réduits et remplacés par un système de quotas convenant aux deux parties.

L’élément le plus marquant — et le plus controversé — de l’accord réside dans l’engagement de l’Union européenne à acheter du gaz naturel liquéfié américain pour un montant d’environ 750 milliards de dollars, répartis à raison de 250 milliards par an sur trois ans. À cela s’ajoute la promesse d’investir quelque 600 milliards de dollars aux États-Unis durant le mandat du président Trump, ainsi que l’acquisition d’équipements militaires américains.

Le président américain a par ailleurs souligné que, dans le cadre de ces nouveaux arrangements, l’Europe ouvrirait davantage ses marchés aux exportateurs américains, avec une exonération totale de droits de douane pour certains produits. Une concession que plusieurs responsables européens considèrent comme un avantage disproportionné accordé à Washington.

Cette relation commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne constitue une pierre angulaire essentielle pour l’avenir de l’économie mondiale, ainsi que pour la stabilité des chaînes d’approvisionnement et d’exportation. Elle ne devrait pas être perçue comme un défi imposé à l’une ou l’autre partie, mais plutôt comme un levier de coopération destiné à favoriser à la fois les intérêts communs et les bénéfices spécifiques, dans le respect des fondements déjà établis.

Dans cette logique, chaque acteur conserve toute légitimité à élargir ses horizons, à diversifier ses opportunités d’investissement et à renforcer ses partenariats avec d’autres pays clés à travers le monde.

Plusieurs pays ont vivement contesté l’accord conclu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, en particulier l’engagement de l’Union européenne à acheter pour 750 milliards de dollars de gaz américain et à investir 600 milliards sur le marché des États-Unis. Pour ces capitales, ces sommes colossales auraient davantage leur place dans des investissements locaux, capables de renforcer les projets nationaux et de créer de nouveaux emplois en Europe.

Les critiques ont résonné de Paris à Rome, de Berlin à Madrid, sans oublier Budapest où le gouvernement hongrois a élevé la voix. Chaque État membre possède en effet ses propres spécificités commerciales, ses filières industrielles phares et ses investissements déjà engagés aux États-Unis. D’où une réticence croissante face à un accord perçu par certains comme déséquilibré et peu respectueux des priorités nationales.

Les principaux biens et services européens exportés vers les États-Unis

Les principaux biens et services européens exportés vers les États-Unis

Les exportations de l’Union européenne à destination du marché américain concernent avant tout les produits médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les voitures, autobus, machines et équipements industriels. Elles englobent également une large gamme de services, qu’il s’agisse de prestations professionnelles, scientifiques et techniques, ou encore de services liés à la production dans les secteurs des télécommunications, de l’informatique et des médias. Enfin, elles couvrent aussi des services essentiels au bon fonctionnement des transports aériens et terrestres.

Les biens et services américains exportés vers l’Europe

Les exportations américaines vers l’Union européenne portent principalement sur des services liés à la propriété intellectuelle, ainsi que sur des prestations professionnelles, scientifiques, techniques et dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Côté marchandises, les flux concernent surtout les produits pétroliers et dérivés, mais aussi certains produits médicaux et pharmaceutiques, ainsi que des machines et équipements destinés à la production d’électricité.

En 2024, le volume global des échanges entre les deux blocs a atteint 1 680 milliards d’euros. L’Union européenne a dégagé un excédent commercial de 50 milliards d’euros dans ses échanges avec les États-Unis. Ce solde s’explique par un excédent de 198 milliards d’euros dans les biens exportés, contrebalancé par un déficit de 148 milliards d’euros dans les services. Le résultat net reste donc positif pour l’Europe, à hauteur de 50 milliards d’euros.

L’Europe à la recherche de nouveaux partenaires

Avec l’entrée en vigueur, début août 2025, de l’accord commercial conclu entre Washington et la Commission européenne, les flux d’échanges et d’investissements transatlantiques entrent dans une phase d’incertitude. Une période d’observation s’ouvre, marquée par les interrogations sur l’impact de ces droits de douane sur les prix des produits européens aux États-Unis, leurs effets potentiels sur l’inflation, et par ricochet sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.Il appartient aux États-Unis, qui ont choisi d’alourdir la facture douanière de leurs partenaires, de justifier cette stratégie au nom d’un commerce plus « équitable », censé bénéficier à la fois aux exportateurs et aux importateurs. Mais l’Union européenne, elle, n’est pas cantonnée à sa relation avec Washington. Acteur géopolitique et économique de premier plan, elle multiplie les passerelles de coopération et de partenariat à l’échelle mondiale — qu’elles soient économiques, financières, bancaires ou de développement.

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord occupent à ce titre une place privilégiée. Le Groupe Banque européenne d’investissement y déploie déjà de nombreux projets, et les relations commerciales euro-méditerranéennes constituent un levier stratégique. Reste un obstacle majeur: l’existence de cadres législatifs capables de sécuriser les capitaux étrangers et de garantir un climat de confiance aux investisseurs européens.

Aujourd’hui, la donne change. Sous la pression des barrières tarifaires américaines, l’Union européenne se tourne de plus en plus vers des alternatives. Le monde arabe apparaît comme une destination clé pour renforcer ses investissements, d’autant que les échanges commerciaux entre les deux rives ont déjà dépassé les 300 milliards d’euros au cours des dernières années.

Le monde arabe constitue également une source nette d’emplois pour l’Europe, qui y dégage un excédent commercial estimé à plus de 70 milliards d’euros. Ce solde positif serait d’ailleurs bien supérieur si l’on excluait le pétrole et le gaz des exportations arabes. L’intérêt de l’Europe est donc clair: maintenir, voire renforcer, les flux commerciaux avec les pays arabes.

De même, il est dans l’intérêt de l’Union européenne de soutenir l’intégration régionale des économies arabes, de favoriser leur diversification et de contribuer à leur développement. Un tel engagement permettrait de bâtir un environnement économique et social solide, capable non seulement d’importer des produits européens et de les distribuer localement, mais aussi de consolider les projets en cours grâce à l’apport de nouveaux investissements.

La région arabe, et plus particulièrement les pays du Golfe, dispose de ressources pétrolières et gazières parmi les plus importantes au monde et attire d’importants investissements pour accroître ses capacités de production et d’exportation. Les capitaux européens dans ce secteur pourraient renforcer l’accès de l’Union au pétrole et au gaz arabes, à un moment où elle reste largement tributaire des approvisionnements russes et norvégiens.

Dès 2017, l’Algérie et le Qatar représentaient déjà à eux deux près de 17 % des importations gazières de l’Europe. D’autres pays arabes, tels que l’Égypte et l’Arabie saoudite, disposent également de vastes potentiels dans ce domaine. Avec la montée en puissance attendue du gaz dans le bouquet énergétique de l’Union d’ici 2040, et face à la nécessité de diversifier ses sources pour réduire sa dépendance excessive vis-à-vis de la Russie — une préoccupation amplifiée depuis la guerre en Ukraine —, il ne fait aucun doute que le monde arabe demeurera un fournisseur stratégique pour l’Europe.

Cette problématique, et plus largement la coopération énergétique entre l’Europe et le monde arabe, soulève de nombreuses interrogations quant à son avenir, à ses modalités d’organisation et à la répartition des quotas d’importation. Ces débats prennent une acuité particulière depuis l’accord conclu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, qui prévoit l’achat de gaz américain pour un montant de 750 milliards de dollars sur trois ans.

Dès lors, une question s’impose: l’engagement européen en faveur du gaz et de l’énergie américains, combiné à la promesse d’accroître ses investissements aux États-Unis, va-t-il rebattre les cartes ? Ne risque-t-il pas, en détournant une partie substantielle des capitaux, de priver d’autres régions du monde — au Moyen-Orient comme dans les pays émergents — d’investissements européens pourtant essentiels à leur développement ?

Les risques de l’accord commercial et des investissements européens sur la coopération euro-arabo-asiatique

Dès le début de l’année 2025, les Européens ont perçu la menace avec l’annonce par le président américain élu, Donald Trump, de son projet de redéfinir les relations commerciales de son pays avec plus de 95 partenaires. L’objectif affiché: parvenir à un échange « équitable » dans la balance commerciale, soit ramener l’excédent au profit des États-Unis, soit, au minimum, instaurer une stricte parité entre exportations et importations.

Or, chaque pays exporte vers l’Amérique des produits différents, et importe en retour selon ses besoins, ses choix et les prix convenus, droits de douane inclus. Les Européens, qui constituent la pierre angulaire du commerce mondial avec les Américains — représentant à eux deux près d’un tiers du volume total des échanges internationaux — ont d’abord cherché à limiter l’impact négatif de cette nouvelle politique.Ils ont ainsi multiplié les alternatives: conclusion d’accords de libre-échange avec la Chine et l’Inde pour stimuler les flux commerciaux et les investissements, intensification de la coopération économique avec le Mexique et le Canada, considérés comme des partenaires de substitution. Tous ces pays, néanmoins, demeurent soumis aux barrières tarifaires imposées par Donald Trump. En parallèle, l’Union européenne s’est engagée dans une démarche de consolidation de son marché intérieur, tout en encourageant l’innovation et l’investissement dans des secteurs stratégiques.

Ajoutons à cela que Le projet européen de diversification des partenariats commerciaux vise avant tout à réduire la dépendance vis-à-vis du marché américain, qui absorbe encore près de 20 % des exportations européennes. Par ailleurs, l’Europe importe une part significative de pétrole et de gaz des États-Unis — environ 35 % du pétrole brut et plus de 50 % du gaz naturel liquéfié depuis le début de l’année 2025. Ces chiffres donnent à l’Union européenne une carte potentielle à jouer dans les négociations.

Sur le plan interne, l’UE dispose également d’outils réglementaires puissants, notamment dans le secteur technologique. La Commission européenne, signataire de l’accord avec Washington, a la capacité d’imposer des restrictions aux entreprises américaines en appliquant ses règles sur la protection des données personnelles ou le retrait de contenus nuisibles. Elle a même proposé l’instauration de taxes sur les géants du numérique comme Google, Amazon ou Apple. Une mesure perçue comme une riposte stratégique aux droits de douane décidés par Donald Trump, qui visent directement les biens européens franchissant les frontières américaines.

L’accord commercial et d’investissement déplace le centre de gravité

L’accord conclu entre la Commission européenne et la Maison-Blanche — contesté par plusieurs capitales européennes mais auquel toutes sont finalement tenues de se conformer — pourrait marquer un basculement du centre de gravité des investissements, quittant l’Europe et certains pays traditionnellement bénéficiaires de capitaux européens pour se diriger massivement vers les États-Unis. Une telle évolution accélérerait le redécoupage des équilibres et la redéfinition de la carte des relations économiques internationales.L’Europe pourrait ainsi se voir contrainte, d’une manière ou d’une autre, de retirer une partie de ses investissements en Asie de l’Est, pour les réorienter vers le marché américain. Une décision dont les conséquences restent incertaines pour les pays émergents qui perdraient ces flux financiers.

La question prend une dimension nouvelle: celle d’un réalignement des priorités d’investissement. En effet, l’Union européenne s’est engagée à diriger des centaines de milliards de ses fonds vers les secteurs de la technologie et de la défense aux États-Unis, affaiblissant de fait la compétitivité de ses propres alternatives industrielles et stratégiques.

Certains observateurs estiment que cet accord pourrait pousser l’Union européenne à « remettre de l’ordre dans sa maison », notamment dans les domaines de l’énergie, des technologies émergentes et de la recherche scientifique. L’engagement d’acheter du gaz naturel liquéfié américain pendant trois ans risque en effet de retarder le projet d’indépendance énergétique de l’Europe, qui visait à accroître la part des sources locales et renouvelables.

Ajoutons à cela que plusieurs pays européens, au premier rang desquels l’Allemagne, dépendaient largement du gaz russe à bas prix. Avec cet accord, ils se voient désormais contraints de s’approvisionner en gaz américain, sous peine de « payer deux fois »: une première fois à Moscou et une seconde à Washington, s’ils poursuivaient leurs importations en provenance de Russie.

Par ailleurs, certains gouvernements européens jugent que l’engagement de l’Union à investir 600 milliards de dollars dans les infrastructures américaines pourrait rebattre les cartes des rapports de force et donner à l’Europe un rôle accru dans le nouvel ordre mondial que les États-Unis s’emploient à façonner, notamment à travers leurs alliances dans les domaines de l’énergie et de la technologie.Le président américain n’a, de son côté, jamais caché ses intentions. Fidèle à ses promesses électorales, il s’est engagé à forer de nouveaux puits de pétrole et de gaz, alors même que le monde s’oriente de plus en plus vers les énergies renouvelables. Il a également affiché sa volonté d’accroître les investissements dans les technologies, l’intelligence artificielle et les cryptomonnaies — autant de secteurs qui nécessitent compétences locales et étrangères, ainsi que des financements illimités.Certes, les Européens peuvent choisir d’investir aux États-Unis dans les secteurs de pointe tels que la technologie, l’énergie ou l’intelligence artificielle. Mais pour beaucoup, la priorité devrait être donnée à l’investissement interne, afin de renforcer la compétitivité et l’autonomie du continent.

C’est pourquoi certains estiment que l’acceptation par l’Europe de l’accord proposé par Donald Trump porte atteinte à la souveraineté stratégique de l’Union et accentue sa dépendance vis-à-vis de Washington. Toutefois, il faut reconnaître que l’offre américaine s’accompagnait de menaces explicites: la perspective d’une hausse massive des droits de douane à des niveaux susceptibles de forcer des centaines d’entreprises européennes à se retirer du marché américain. Un élément qui, à bien des égards, explique l’attitude conciliante de l’Europe et son choix de signer l’accord.

Les Européens ont certes la possibilité d’investir aux États-Unis dans ces secteurs stratégiques, mais beaucoup considèrent que la priorité devrait aller aux investissements internes, afin de consolider la compétitivité et l’indépendance économique du continent.

C’est pourquoi certains observateurs estiment que l’acceptation de l’accord proposé par Donald Trump porte atteinte à la souveraineté stratégique de l’Union et accentue sa dépendance vis-à-vis de Washington. Il faut toutefois reconnaître que l’offre américaine s’accompagnait de menaces explicites: une hausse potentielle des droits de douane à des niveaux tels qu’elle aurait pu contraindre des centaines d’entreprises européennes à se retirer du marché américain. Un élément qui explique, en partie du moins, la décision de l’Europe de céder et de signer l’accord.

Les marchés arabes, partenaires des deux blocs

Il ne fait aucun doute que la guerre commerciale entre les États-Unis et l’Europe ne saurait épargner le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Même avec la signature de l’accord, les marchés de cette région risquent de subir des répercussions notables. Les pays du Moyen-Orient dépendent en effet largement des échanges commerciaux et des flux d’investissement en provenance des deux partenaires, européen et américain.

Les dommages possibles se traduisent notamment par des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. De nombreuses entreprises du Moyen-Orient dépendent en effet de l’importation d’équipements industriels et technologiques en provenance d’Europe et des États-Unis. Plus les tensions s’exacerbent entre les deux rives de l’Atlantique, plus ces importations deviennent coûteuses.

Ajoutons à cela que les flux d’investissement et de capitaux vers la région pourraient également être affectés. Par ailleurs, tout ralentissement économique aux États-Unis ou en Europe aurait des répercussions directes sur les prix du pétrole: une baisse de la demande énergétique entraînerait mécaniquement une diminution des cours du pétrole et du gaz, impactant les revenus des pays exportateurs de ces deux ressources stratégiques.

Il ne fait aucun doute que l’accord commercial et d’investissement entre les États-Unis et l’Europe a profondément modifié la dynamique de coopération entre l’Union européenne et ses partenaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Mais il convient aussi d’en considérer les retombées positives possibles.

En effet, l’instauration de droits de douane américains sur les produits européens, l’obligation d’investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars et l’achat de gaz pour des montants tout aussi colossaux pourraient, à moyen terme, pousser l’Europe à réorienter une partie de sa stratégie.

Lorsque l’Union commencera à ressentir le poids de cet accord sur ses économies locales et sur ses flux d’investissement, elle pourrait se tourner davantage vers le Moyen-Orient comme alternative capable de compenser les pertes subies sur le marché américain. Cette réorientation serait d’autant plus envisageable que le prix de l’énergie risque de grimper sous l’effet conjugué de la hausse de la demande mondiale et des sanctions visant le gaz russe depuis la guerre en Ukraine. Les Européens trouveraient alors dans les marchés arabes une source d’approvisionnement en énergie plus accessible, avec des conditions préférentielles encadrées par les accords de partenariat déjà signés entre l’Europe et la région.

L’orientation de l’Europe vers les marchés arabes et voisins représente pour l’Union une alternative stratégique, que ce soit pour y implanter des unités de production ou pour utiliser les ports de la région comme plateformes de réexportation. De plus, les partenaires de l’Europe dans cette zone pourraient bénéficier d’un afflux accru d’investissements destinés au développement de la production locale, offrant ainsi une solution de remplacement à la fabrication sur le sol américain.Une telle dynamique constituerait également un refuge pour les entreprises européennes contraintes de quitter le marché des États-Unis en raison du durcissement des droits de douane.

Une région riche en secteurs porteurs

À l’avenir, l’accord signé avec Washington pourrait inciter l’Union européenne à réorienter une partie de ses investissements vers le Moyen-Orient, où de nombreuses opportunités prometteuses se dessinent.

Les Européens connaissent bien la région Moyen-Orient et Afrique du Nord: ils en identifient les pôles d’attractivité, en évaluent les retours potentiels et mesurent le dynamisme de marchés qui s’apprêtent à accueillir des projets adaptés aux exigences du monde moderne et aux besoins des générations futures.

Parmi les secteurs clés qui se développent aujourd’hui dans la région arabe, la technologie et l’innovation occupent une place de choix, avec en tête l’essor de l’intelligence artificielle. Ce domaine, qui combine expertise et investissements stratégiques, projette déjà les économies arabes dans l’avenir, tout en façonnant leur présent.

Les technologies de pointe confèrent déjà aux start-up des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite une place de choix. L’investissement dans les solutions intelligentes et les « smart cities » pourrait s’avérer particulièrement rentable, compte tenu de la demande croissante pour ce type d’innovations.

À cela s’ajoutent d’autres perspectives prometteuses: les banques et les services financiers, en pleine expansion grâce à l’essor des réseaux bancaires et au développement de la fintech ; l’immobilier, notamment le logement et les bâtiments commerciaux, qui reste l’un des secteurs les plus attractifs pour les capitaux étrangers ; sans oublier l’agriculture, cruciale dans le cadre de la sécurité alimentaire et désormais dopée par de nouvelles technologies de production issues d’investissements étrangers. À ces domaines s’ajoutent encore le tourisme, les énergies renouvelables et l’industrie, qui constituent autant de relais d’opportunités pour les investisseurs européens.

L’Europe dispose donc d’un large éventail de secteurs où investir dans la région MENA. Ces placements ne sauraient remplacer ses engagements aux États-Unis, mais ils pourraient en atténuer le coût et compenser une partie des contraintes imposées par le nouvel accord transatlantique. Celui-ci doit encore recevoir l’aval du Parlement européen, après la publication d’une déclaration commune de l’UE, avant d’aboutir à un accord commercial juridiquement contraignant avec Washington, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois. Il est donc encore trop tôt pour juger de la portée réelle de cette nouvelle relation commerciale entre les États-Unis et l’Europe.